新たな副都心の模索

みなとみらい21事業(当時名称「都心臨海部総合整備基本計画」)は横浜市が掲げた6大事業の1つです。1965年当時の横浜は、高度経済成長で人口増加の一途を辿る東京の住宅需要の受け皿として住宅開発が進められる一方で、本社機能が東京に流出するベッドタウン化の課題を抱えていました。そこで、横浜の新たな都心づくりを目指して、現在のみなとみらいの開発が始まりました。

新たな都心づくりというビジョンを形にするべく絵筆を握ったのが、中尾明さんが所属する大高建築設計会社でした。中尾氏は「当時、できたばかりの横浜市企画調整局の職員の方から、関内・伊勢佐木町周辺と横浜駅東口が分断されているのを、一体的に整備し、あの地区(現みなとみらい)を商業やにぎわいを生むエリアにしたい。そのマスタープランを描いてほしいとのお話をいただきました。その時、私は入社3年目の若手社員で、都市計画を志して学んできましたので、やりがいを持って取り組んだことを覚えています」と振り返ります。

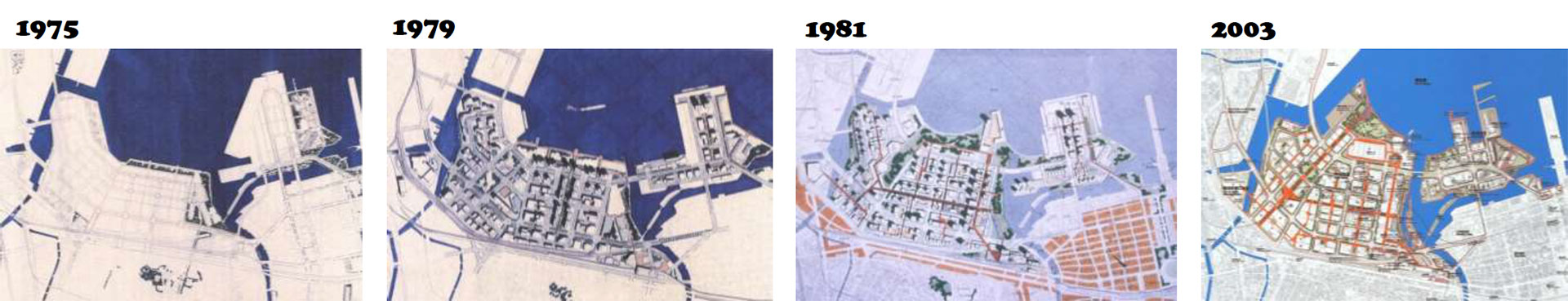

マスタープランは、都市開発エリアの景観や方向性などを示し、その後の都市開発を左右する全事業の根幹です。まっさらなキャンパスに未来の都市を創造していく。この難題の解決に向けて中尾氏をはじめとする開発担当者らは、道路や緑地の整備、土地利用の方針、土地開発時の景観のルールづくりなど、一つずつ調整を進めていきました。

都市の奥深くまで海を感じ、人々が行き交う丹精で美しいエリアへ

計画に着手した中尾氏の脳裏には、反面教師がいました。それは、当時都内で盛んに行われていた丸の内や新宿副都心の開発です。

「みなとみらいの開発以前も都市開発は東京を中心に盛んに行われていましたが、目抜き通りに巨大なオフィスビルが建つ、無機質で単純な都市開発にだけはしたくないと思っていました。かといって、商業施設だけが集う繁華街も未来の都市の方向性とは違う。みなとみらいは、商業と就業と賑わいとが調和した複合的な都心を作りたかったんです」

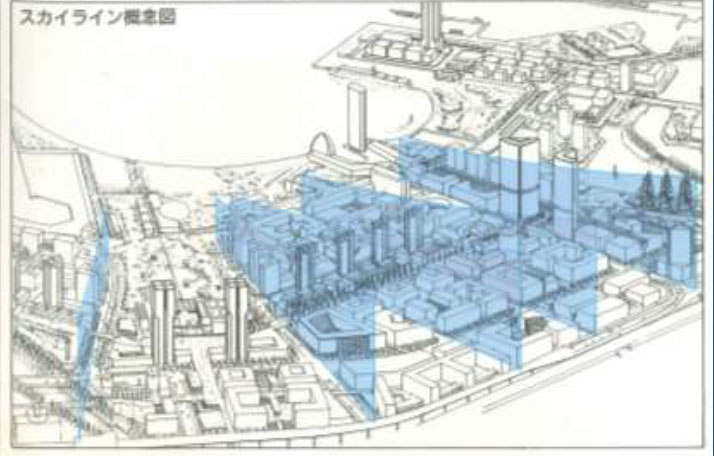

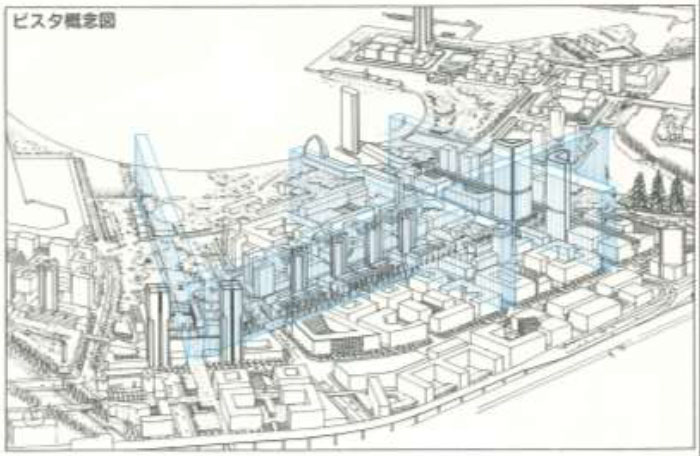

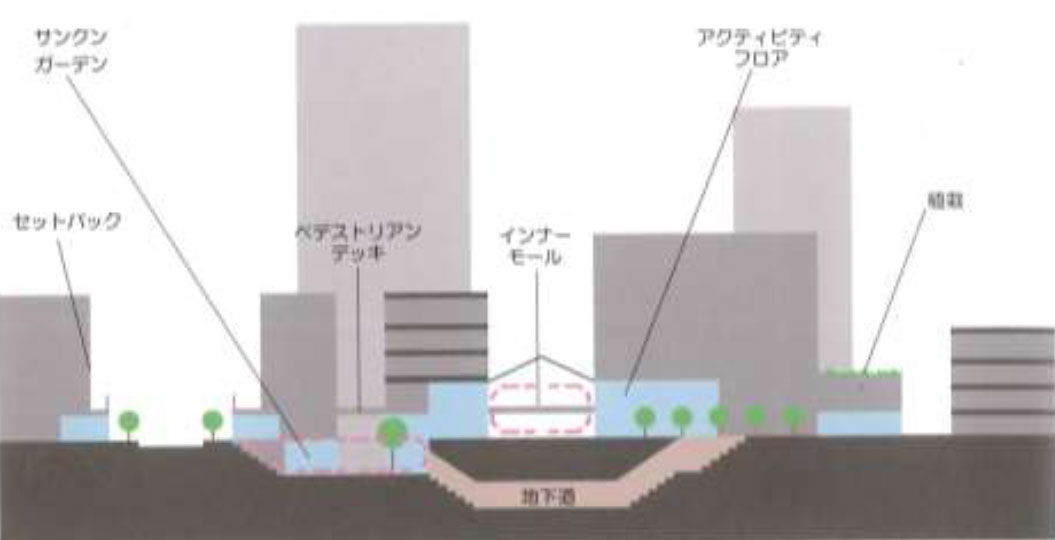

そこで中尾氏らは、関係部署から挙がるビジョンを精査・調整し、コンセプトをまとめました。それが、「水と緑」「スカイライン・街並・ビスタ」「アクティビティフロア」です。とりわけ、「スカイライン・街並・ビスタ」にはこだわりがあるといいます。「港町として長い歴史を持つみなとみらいは、都市と海の距離が近いので、緑地をうまく整備すれば水と緑と都市が連続性をもって調和するウォーターフロントゾーンが生まれてくれます。さらに、無秩序に建物が並ばないように、内陸から海に向かって徐々に高さを低くする制限を設けることで、都市全体で一体感が生まれ、都市にいながら、開放感の感じられるスカイラインの実現を目指しました」

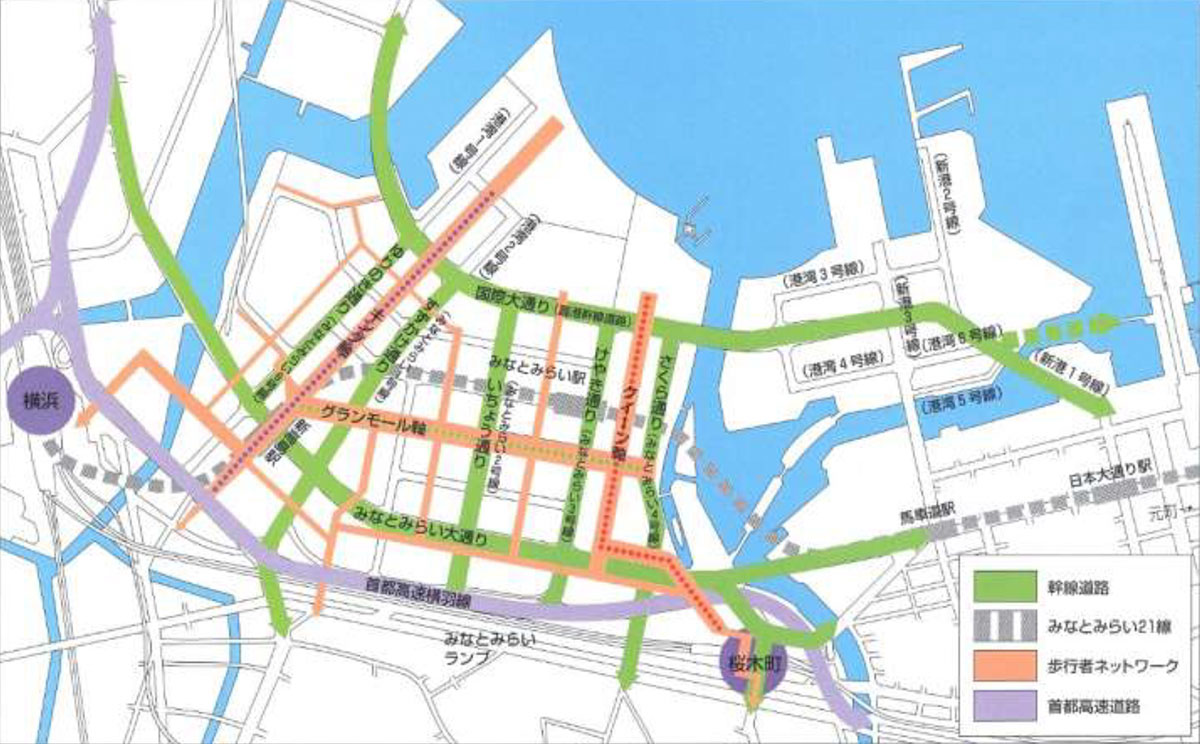

また、「アクティビティフロア」は、オフィスビルであっても、低層階は歩行者が楽しめるようにギャラリーやショールームなど人々が自由に利用可能な空間を設置するという概念です。当時はこの考え方は主流ではありませんでした。しかし中尾氏らは、歩行者が行き交う未来の都市像を想像し、横浜駅側から臨港パークを結ぶキング軸、横浜ランドマークタワー側からパシフィコ横浜へ連なるクイーン軸、二つを結ぶ形で交差するグランモール軸の3軸を中心に形成される「ペデストリアンネットワーク」を整備しました。さらに、現在のみなとみらい通りに面する村田製作所や神奈川大学に見られるような、見ても、歩いても楽しめる空間をマスタープランに盛り込みました。

これらのコンセプトは1988年にみなとみらいの地権者と、街づくりを管理する(株)横浜みなとみらい21(現一般社団法人横浜みなとみらい21)との間で締結された「みなとみらい21街づくり基本協定」の第5条第1項(※)にも示され、現在も街づくりの中で生き続けています。

※みなとみらい21街づくり基本協定 より引用

第5条 街づくりの基本方針

1.街づくりのテーマ

『みなとみらい21』では、次のような街づくりのテーマを設定する。

- 新しい情報、文化を生み出す高密度な都市集積を図る中で、多様な都市活動が効率よく営まれる活力あふれる街をつくる。

- 世界に開く窓としての新しい都市港湾を囲む個性豊かな都心形成を図り、街のどこからも海や港が感じられる新しいミナトヨコハマをつくる。

- 質の高い都市基盤整備を図る中で、特に、街の主人公である人が楽しく歩きたたずむことができる場が連担したにぎわいのある街をつくる。

- 多様な都市活動の舞台としてさまざまな表情を持つ街並をつくりながら、全体として風格のある、わかりやすく調和のとれた街をつくる。

- 都市活動を支える先進技術を積極的に導入し、誰もが安心して快適便利に生活できるような街をつくる。

みなとみらいは「20世紀の総括と21世紀への提案」

「私たちはマスタープランを描いて基本的な方針を示しました。ですが、今、約9割以上が完成したみなとみらいをみると、私たちの想像以上に成長しているんですよ」と中尾氏は語り、誇らしげに笑みを浮かべます。

例えば、横浜赤レンガ倉庫と、三菱重工横浜造船所のドック。計画当初からこれらの活用は盛り込まれていましたが、赤レンガ倉庫では、連日イベントが開催され、日本有数のイベントスポットとして全国から多くの観光客で賑わっています。日本丸メモリアルパークとして整備されたドックでは、帆船日本丸の「太平洋の白鳥」の異名に名高い青空に映える優美な姿が、港町である横浜のイメージを強烈に印象付けています。「土地の開発者との協議の中でしっかりとイメージを共有してもらい、むしろ”さらに良くするためには”と考えてもらって開発が進んでいったのですね」

みなとみらいの開発で誇らしいことがもう一つある、と中尾氏は話を続けます。「反面教師として都内の都市開発を挙げましたが、現在、丸の内では㈱三菱地所などによって再開発が進められています。実はこの会社は、みなとみらいの都市開発でも主力を担ってくれました。そして、丸の内の再開発にあたって、『みなとみらいでの経験を生かしています』と言ってくれているんです。みなとみらいの開発において私たちは『20世紀の総括と21世紀への提案』を目指していました。着工から40年を経た今、まさに、みなとみらいが都市開発の好例となっているんです。2050年、2100年のみなとみらいはどうなっていると思いますか、と質問をいただくことがありますが、その時も、発展を続けていて、21世紀を代表する都市開発となっていればと思います。」