港町・横浜のシンボル「日本丸」

桜木町駅からみなとみらい方面に足を進めると出迎えてくれる船が、帆船日本丸です。横浜ランドマークタワーのすぐ隣で、メインマストを天に掲げ悠然と佇むその姿は、押しも押されぬ「港町・横浜」のシンボルとして君臨し続けています。29枚の純白の帆をすべて広げる「総帆展帆(そうはんてんぱん)」では、その姿を一目見ようと、多くの観光客が押し寄せ、にぎわいを創出しています。ではなぜ、この「帆船日本丸」は、この場所にあるのでしょうか。その背景には、”港町・横浜”のプライドと、日本丸を慕う熱烈な市民活動がありました。

シーマンシップを育む船

日本丸は、1930年1月に兵庫県神戸市の川崎造船所で誕生した公立商船学校用の大型練習帆船です。約2,200トン級のサイズを誇り、1984年までの54年間で地球の45.4周にあたる延べ183万㎞を航海してきました。風を帆で受けて推進する昔ながらの船は、安全に海を運航する技術の基本や、海上という厳しい自然環境、そして船乗りとしての精神「シーマンシップ」を育むことができ、これまでに約11,500人の船乗りの卵たちが巣立っていきました。

実は、と懐かしそうに話してくれた横浜みなと博物館の伊藤友道館長、「私が横浜市に入庁した時、採用時研修で、日本丸の甲板磨きをしました。甲板に砂を撒いて、半分に切ったヤシの実をタワシに見立てて、ゴシゴシと磨きました。もしかしたらあの研修も、横浜市職員としてのシーマンシップを学ぶものだったのかもしれませんね」と懐かしい思い出を教えてくれました。

「日本丸は横浜へ」どこよりも早く手を挙げた横浜市

横浜市が現役引退後の日本丸誘致に本格的に乗り出したのは、1978年のことでした。追従して手を挙げる他自治体もいる中、横浜市では1980年には日本丸誘致の推進母体となる「帆船日本丸誘致保存促進会」が設立。同会は、日本丸を「横浜港内に係留保存し、永くその偉業を讃えるとともに海事思想の普及およびミナト・ヨコハマのイメージアップに寄与するため、本船の誘致実現を計ること」を目的に掲げました。県や市、商工会議所など25団体が連携したこの会は、設立から3カ月後、横浜市長名で日本丸誘致の要望書を運輸大臣へ提出します。保存利用を都心臨海部総合整備計画(みなとみらい21計画)の中で検討することを示し、日本丸を横浜へ誘致する動きを強くアピールしました。

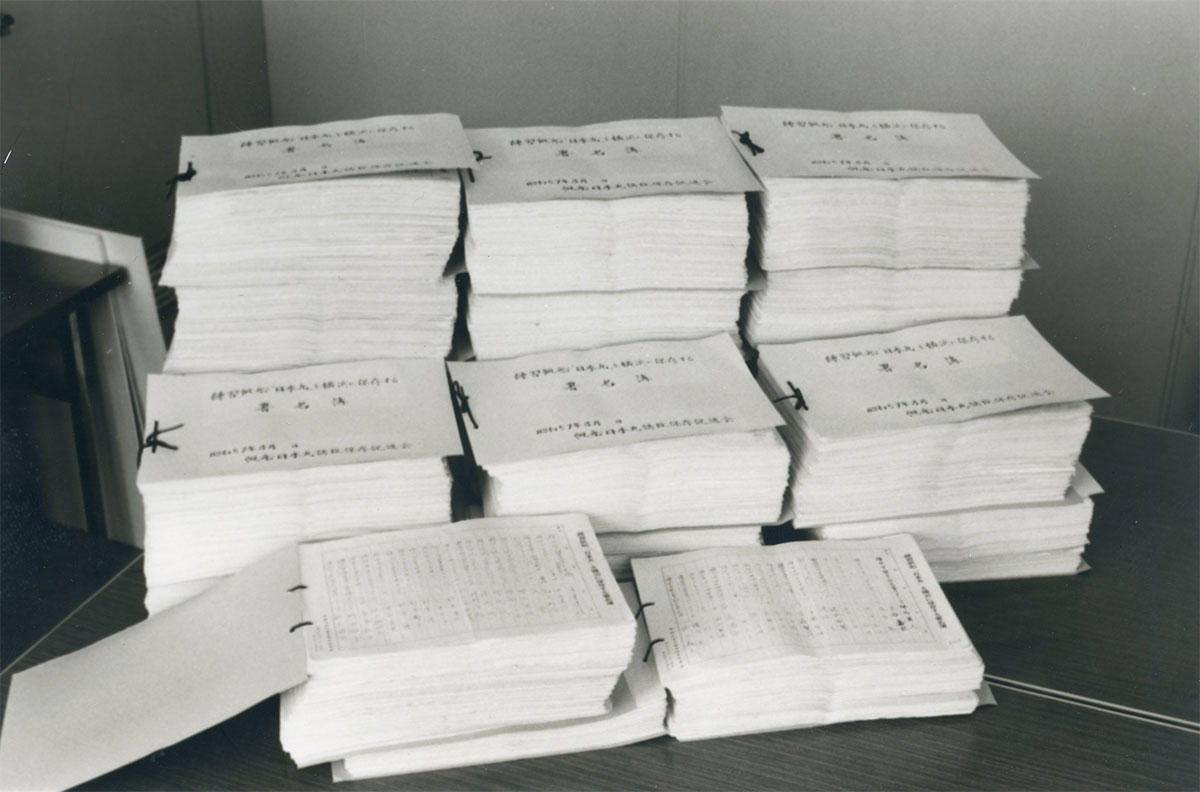

日本丸誘致活動の裾野は、市民を巻き込んだものに広がっていきます。ピークに達したのが1982年。6月2日の開港記念日から始まった署名活動です。当初30万人を目標に掲げていましたが、開始から49日で約28万人を達成、最終的には83万231人に達しました。この署名の一部は、今も横浜みなと博物館に展示されています。

この迅速かつ積極的な横浜市の動きについて、伊藤館長は、「誘致に向けて最初に声を上げた社団法人全日本船舶職員協会横浜支部は公立商船学校の同窓生の連合体で、実際に日本丸でシーマンシップを学び、育ててもらったと恩義を感じる人たちが多かった。さらに、日本丸は就航以来たびたび横浜港に寄港して幅広い市民が親しみを感じていたのが、ここまで大きな動きとなった理由でしょう」と話します。これらの活動の結果、1983年の運輸大臣談話によって、横浜市への誘致が決定しました。

あの船は「生きている」

「日本丸が横浜にやってくる」。

数々の誘致活動が実を結んだニュースは、市民に大きな喜びを与えました。その様子は1985年4月28日の一般公開の様子を写した写真からも伺えます。開発が始まったばかりのまっさらな埋立地が広がるみなとみらい地区でひときわ目だつ市民たちの行列と、写真中央でどっしりと構える日本丸の姿。公開初日だけで23,100人が乗船しました。初日の熱気はまったく衰えることなく、ゴールデンウィーク中には早くも入場者10万人を突破、公開から1年で28万2981人を記録しています。

日本丸は、一般公開後も限りなく現役時の姿で保存するために、船舶資格を残した「生きた船」として保存し続けることになりました。そこで、「横浜市都心臨海部総合整備計画」(みなとみらい21事業)の中間案では、三菱重工業横浜造船所の前身の横浜船渠が1898年に建造した石造りドック(第一号ドック)を土木遺産として保存し、周辺を公園として整備する方針が示されました。その後、日本丸とドック周辺エリアは、みなとみらいにおける賑わい空間として位置づけられ、現在の日本丸メモリアルパークへとつながっていきます。

「現在でも、日本丸はドックに浮いている状態で、中身は本当にほぼ当時のまま。船に乗ると波の揺れに合わせて船体が動いているのを感じられるし、総帆展帆の時に帆を広げると、帆が風を受けて大きく動いたりするんです。まさに、あの船は『生きている』といえるでしょう」

横浜マリタイムミュージアム誕生の裏にあるドラマ

1989(平成元)年、人々が港や船に親しみ、海や航海にロマンを感じ、国際港都横浜の歴史を学ぶ場として日本丸の隣にオープンしたのが、横浜マリタイムミュージアム(現・横浜みなと博物館)です。

伊藤館長は、「横浜マリタイムミュージアム誕生には、もう一つの流れがあります」と解説を続けます。その流れとは、横浜海洋科学博物館のルーツでした。

横浜マリタイムミュージアムの前身にあたる、横浜海洋科学博物館は、開港100周年記念事業の一環として1961年、横浜マリンタワー3階に開館しました。日本初の海事博物館として海事思想の普及を目的に掲げ、日本の海事博物館の先駆けともいえる存在だったといいます。

しかし1970年代、同館は財政難による閉館の危機に見舞われます。これを救おうと1977年に立ち上がったのが、横浜在住のイラストレーターでトリスウイスキーのキャラクター「アンクルトリス」の生みの親・柳原良平氏でした。柳原氏は財政難を救うため、市民や横浜市を巻き込みながら「横浜市民と港を結びつける会」を設立し、マスコミで大々的に報じられました。

柳原氏を中心とした市民活動の成果もあり、無事、横浜海洋科学博物館は開館20年を迎えることが出来ましたが、老朽化や狭小さは避けられず、同館は「21世紀の『船と港のミュージアム』を目ざして」を策定します。この計画の中でのビジュアルイメージとして、柳原良平は新博物館のイメージを描いています。

※柳原良平(1931年8月17日〜2015年8月17日):京都市立美術大学(現京都市立芸術大学)を卒業後、寿屋(現サントリー)宣伝部に入社し、トリスウイスキーのキャラクター「アンクルトリス」を生むなど広告デザインでイラストレーターとしての地位を確立。1964年から、毎日船を見ることのできる横浜の山手に移住し、日本や世界の港を船で巡る。

横浜マリタイムミュージアムから横浜みなと博物館へ

これら帆船日本丸の保存計画と、横浜海洋科学博物館の将来構想のふたつの流れを受けて誕生した横浜マリタイムミュージアムは、「横浜港と日本の近代化」を展示の基本テーマに、横浜博覧会「YES’89」に合わせて1989年3月25日に開館しました。開館から2カ月ほどで入館者10万人を突破。横浜博覧会の会期中は入場者44万4552人を記録しました。

横浜博覧会終了後の同ミュージアムは、5つの常設展示に34のコーナーのほか特別展・企画展を行い、「日本の近代化に貢献してきた横浜港を通して、港や船の役割を考え、海や航海のロマンを体験できる施設」として役割を果たしてきました。ただ展示をするだけでなく映像に合わせて床を動かしてあたかも船に乗っているかのように感じさせるなど、当時の最新技術を積極的に採用。「こうした展示は、学校の校外学習などで役立てられてきたのですが、ランドマークタワーがオープンした1993年から入場者数が減少してしまいました。また、展示物の老朽化や、海や船、港を取り巻く現状を反映できておらず、リニューアルの機運が高まっていきました」と振り返ります。

そこで立ち上がったのが2006年のリニューアル計画「横浜マリタイムミュージアム展示更新基本構想」です。この構想では日本丸、第1号ドックのあるパーク、ミュージアムを「横浜港をテーマにしたフィールドミュージアム」とすることが示されました。この基本方針に基づき、ミュージアムの使命を「横浜港を知り、考え、楽しむことができる「市民のための博物館」、展示テーマを「歴史と暮らしのなかの横浜港」と刷新。名称も「横浜みなと博物館」に改め、横浜港をテーマとする初めての博物館として2009年4月24日にリニューアルオープンしました。

横浜みなと博物館では、横浜港の開港から約160年の歴史を振り返る展示構成とし、常設展示の入口から展示に沿って進むとストーリーを理解できる構成となっています。人気コーナーは「空から見た横浜港」で、足元に広がる航空写真の横浜港の上に立つと、横浜港の全容と、まるで自分が巨人になったような感覚を味わうことができます。

最新技術を導入した施設へ

前回リニューアルから時が経ち、横浜みなと博物館は、2022年6月28日、再度リニューアルオープンしました。伊藤館長は、「前回のリニューアルから10年以上たつと、やはり内容が時代に追いつかなくなってしまいます。それに当館は開館やリニューアルするごとにその時の最新技術を導入してきた経緯があります。今回もさまざまな最新技術を導入しました」。力強い言葉から、リニューアルにかけた熱い想いが伝わってきます。

「全体的に体験型施設に重きを置いたリニューアルとなっています。目玉は、VRシアターです。『みなとカプセル』という名前で、正面・左右・天井・床に大型LEDパネルを設置して、大迫力の映像と立体音声で、圧倒的な没入感を体験することができます。私も家族や友人に当館の話をする時には、『みなとカプセルは体験した?絶対に体験して』と推しています。こうした映像を作るには、映像内に写るすべてのものをできるだけ正確に表現しないといけません。大さん橋の敷石の色やサイズなど、細部にまでこだわって、学芸員たちと共に作りました」

日本丸と横浜みなと博物館はみなとみらいの価値を高める存在

横浜みなと博物館のもうひとつの使命は、横浜港に関わる資料の収集・調査・研究・保存です。伊藤館長によると、帆船日本丸には、単純に歴史ある船、というだけでない意味があるんだとか。

最近、戦後の引揚者の帰還輸送で日本丸に乗船された方から、当時のことを綴った手記をいただいたり、上海から日本に向けて乗船された方から、自分が日本丸に乗ったのはいつだったかというお問合せがあったりします。そのような時、航海日誌をはじめ、様々な記録が日本丸には残されていますので、皆様の歴史をたどるお手伝いができました。帆船日本丸は、進水から引退までのことが、航海日誌に克明に記録されており、それらはすべて横浜みなと博物館で保存されています。こうした記録が残っていることこそ、帆船日本丸の学術的、歴史的な価値なのです」

帆船日本丸は、2030年に誕生から100年目を迎えます。その時の日本丸や横浜みなと博物館の未来について聞いてみると、少し照れくさそうに教えてくれました。「日本丸は、生きている船と言いましたが、実際に乗ることができるという意味だけでなく、多くの市民に愛され、共通の価値として受け入れられているという意味においても、『生きている』のだと思います。みなとみらいという先進的な都市の中に、帆船があり、歴史を学べる博物館がある。このことが、市民一人ひとりの価値となり、横浜の価値を高める存在であってくれたら嬉しいです」