【取材記事】みなとみらいの海をワカメできれいに!

「夢ワカメ・ワークショップ」

みなとみらいの海を、ワカメがきれいにしていることを知っていますか?

赤潮や青潮の原因となる余分な栄養塩を吸収して生長するワカメ。ワカメの種付けから回収までを体験することで環境保全の大切さを学ぶ「夢ワカメ・ワークショップ」の活動は、2000年から24年も続いています。

今年は順調にワカメが生長!

2月の回収イベントにお邪魔してきました。

身近な海での体験を通して環境に関心を持とう!

ワカメの育成を通して東京湾の浄化(CO₂削減)や食育、環境意識の啓発を行う「夢ワカメ・ワークショップ」の活動は、12月上旬の種付けからスタート。

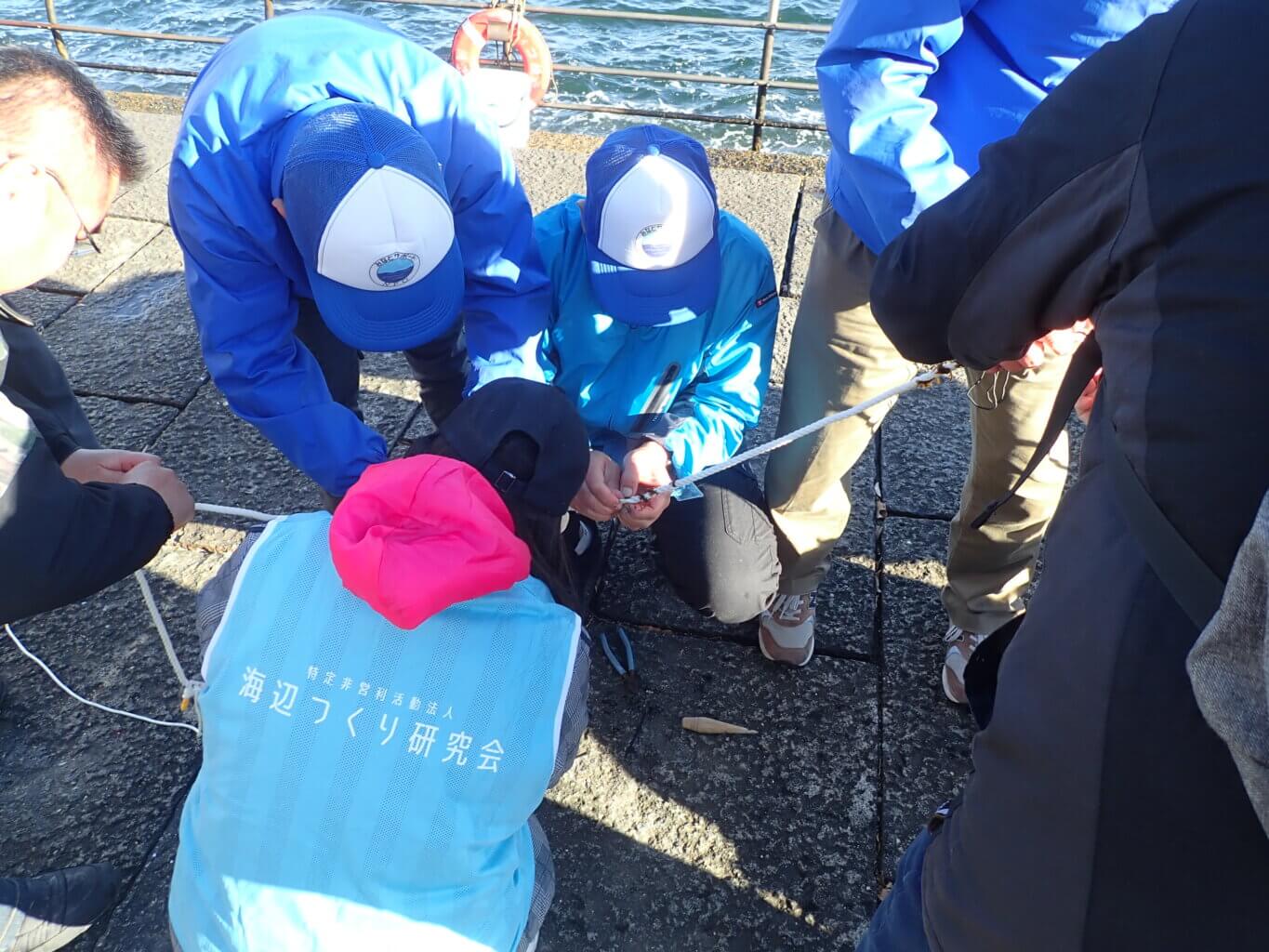

スタッフさんが大竹で組み立てた5m×20mのイカダに親縄を結び付け、臨港パークの「潮入の池」側の海中に設置します。

約250人の参加者は名札をプラ版で手作りし、岩手・三陸産と神奈川・三浦産2種類のワカメの種糸と一緒にロープに括り付けることで、自分のワカメを識別できるようにします。その種糸ロープをダイバーさんがイカダに取り付け、ワカメの種付けが完了。約3ヶ月間、生長を見守ります。

わずか5cmほどだったワカメは、数カ月経ってどれだけの大きさになっているのでしょうか?

回収イベント当日は、最高気温9度ながら日差しが暖かく、絶好の屋外活動日和。

生長してずっしりと重くなったワカメを、ダイバーさんとスタッフさんがイカダから引き上げます。これを班ごとに回収し、バネ秤でそれぞれの重量を計測・記録します。

全体をとりまとめるのは、NPO法人「海辺つくり研究会」の木村尚さん。海の環境調査をするコンサルタントでもある、海の専門家です。

「当時はまだ環境活動が珍しく、市民が参加できる海での活動がなかったんです。最初は万国橋で、イカダの大きさが2m×5mくらいからスタートしました」とプロジェクト開始当初を振り返ります。

「ワカメを味噌汁にしてみんなで食べようという会を開いたら、ことのほか人が集まったんですよ。それをきっかけに、一般の参加者に種付けから参加してもらう形にしました。『ワカメが食べられるようになった』と子どもからお礼の手紙ももらうようになりました。

神奈川の海を環境教育・学習の場とすることで、子どもたちの海への関心が高まることや、環境改善の大切さ・人と人のつながりの大切さや面白さを知ってほしいと思っています。」

参加・協力団体や企業も増えてきて、今では毎年10月の参加者募集開始後すぐに定員が埋まってしまうそうです。

自然環境による影響でワカメの生長が変わる?!

今年はワカメにちゃんと光が当たり光合成ができたこと、雨が降って栄養がきちんとまわったこと、年始の適切な時期に水温が下がったことなどから、ワカメが大きくなりすぎる事態に。

切れ長で肉厚の三陸産の種から育ったワカメと、幅広で肉薄の”座布団”とも呼ばれる三浦・横須賀産の種から育ったワカメ、合わせて全体で1,055キログラムと、例年と比べても大量の回収となりました。

そのうち炭素が約19.3キログラム、窒素が約2.4キログラム、リンが約0.7キログラム。二酸化炭素は計算方法にもよりますが、2~3.6キログラムを吸収したことになるそうです。

過去には温暖化の影響で一部のワカメがクロダイに食べられてしまった年も。

その後、網で対策を施したそう。

自然の厳しさ、環境問題について学ぶことも、このプログラムの一環です。

持ち帰ったワカメは、できるだけ早く湯通しや塩漬けの処理をし「塩蔵ワカメ」にすると長期保存できます。

ちなみに木村さんのおすすめの食べ方はしゃぶしゃぶ。芯と葉っぱを分けて茹でた方が美味しいとのことです。「千切りにしてきんぴらや佃煮、チャーハンに入れても美味しいですよ」と教えてくれました。

娘さんは「最初は赤ちゃんみたいなちっちゃなワカメだったのに、2メートルくらい長くなっていて、生長の早さにびっくりしました」と嬉しそうな笑顔を見せてくれました

昨年に続いて2回目の参加の女性は、昨年回収して食べたワカメが「すっごいおいしかったです」と話してくれました

地域との連携でみなとみらい産ワカメを堪能!

夢ワカメ・ワークショップには、みなとみらいの企業や団体も参加しています。

神奈川大学は、神奈川新聞社、045 total design works Inc.との三者共同で運営する「おいしいかながわ」プロジェクトとして3回目の参加です。同プロジェクトでは、神奈川県内の美味しい食材や食に関する取り組みを掘り起こし、より広く発信したり、そのための企画構築・運営などを行ったりしています。

今回は、観光系のゼミの学生も回収に参加。

笠井さんは「みなとみらいキャンパスに通っているのでいつも遊びに来ている場所ですが、観光のイメージしかありませんでした。環境に関する取り組みもあると知って、ぜひ学びたいと参加しました。思ったより多く回収できてびっくりしています」と話します。

国際日本学部 国際文化交流学科 笠井咲良さん(左)

神奈川大学の小林さんは「20年以上継続してこられた経緯や成果を知るほど、これはぜひみなさんに紹介したい『おいしいかながわ』のひとつであると判断しました」と参加の経緯を説明します。

今回は横浜中華街の台湾料理店「桃源邨」と関内の居酒屋「愛嬌酒場えにし」、「横浜ベイホテル東急」に声をかけて一緒に参加。

「今後も食べていただくお店や地域を増やして支援していきたい」と語ります。

地産地消フェアなどに力を入れている横浜ベイホテル東急は、食材へのこだわりを持ったシェフのみなさんの強い要望もあり、すぐに参加を決めたそう。

ワカメは「魚に包んで蒸したり、ドレッシングにしてみたり、サラダとして召し上がっても美味しいと思います。ホテルのレストランや宴会場での提供を予定していますので、是非食べに来てください」と田京シェフがアピール。

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルは、2012年にスタッフが参加したのをきっかけに、2013年から毎年参加している常連です。

2014年からコロナ前まで、東京ガス横浜ショールームで開催された夢ワカメ・ワークショップ実行委員会主催の「夢ワカメを使用した親子料理教室」では齊藤悦夫名誉総料理長や大駒副総料理長、後藤副総料理長が6年間講師を担当し、ワカメのラザニア、ニョッキ、茶碗蒸し、アヒージョといったメニューを作ったことも。

また、ホテルの目の前で獲れた新鮮なワカメは、毎年、従業員食堂で味噌汁の具やサラダとして提供しているそう。

「目の前の海での活動が、地球環境や社会に大きく貢献していることを知ることができました。産地によって食感・厚み・大きさが違うこともこの活動を通して知り、勉強になりました」と話す齊藤名誉総料理長。

参加を始めた頃よりもワカメが美味しくなっていて、みなとみらいの海がきれいになっているのを実感しているそうです。

「微力ながら、当ホテルも食を通じてご協力できたことを嬉しく思っています。 ただ美味しくいただくだけでなく、夢ワカメ・ワークショップを通じて私たちができるSDGsの取り組みをホテルスタッフにも周知していきます」

今回までの24年間で東京湾をきれいにするために回収したワカメの量は、なんと約 18トンにも上ります。

来年はいよいよ25周年を迎える「夢ワカメ・ワークショップ」の活動。

木村さんは「奇をてらうのではなく、淡々と、子どもたちのために活動を続けていきたいです」と今後の展望を語ります。

身近な海で環境や食について学び、海をきれいにする!

様々な人が一緒に活動することで人と人のつながりが生まれる!

そんな貴重な機会です。

あなたもぜひ参加してみませんか?

夢ワカメ・ワークショップ

NPO法人海辺つくり研究会

https://umibeken.jp/

主 催:夢ワカメ・ワークショップ実行委員会 (海辺つくり研究会、海をつくる会、金沢八景-東京湾アマモ場再生会議、ともに浜をつくる会、 みなとサポート、よこはまかわを考える会、楽竹会)

共 催:国土交通省関東地方整備局港湾空港部海洋環境技術課、東京湾の環境を良くするた めに行動する会

後 援:横浜市港湾局

協 賛:東京海上日動火災保険株式会社

協 力:パシフィコ横浜